Vague géante observée depuis l’espace: les climatologues s’alarment d’un signal fort du réchauffement des océans

Vague géante vue de l'espace alerte sur un océan surchauffé. Risques météo et côtiers à anticiper avec des repères utiles.

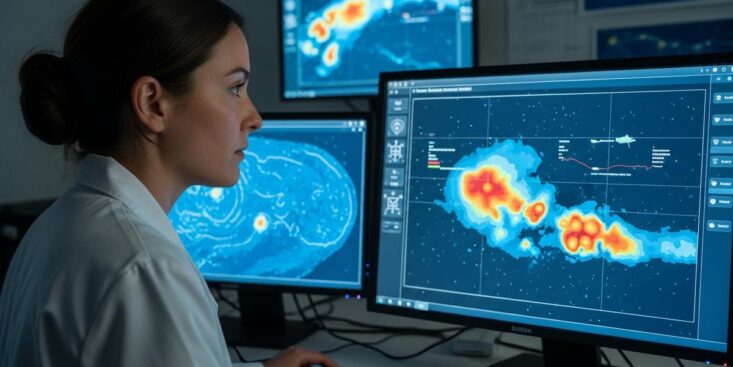

Vue depuis l’orbite, une vague géante se propage à l’échelle du bassin Pacifique. Les images satellitaires révèlent un dôme d’eau anormal, signe d’un déséquilibre océanique qui inquiète les spécialistes du climat. Ainsi, la dynamique observée pourrait influencer la météo mondiale dans les prochaines semaines.

Ce que montrent les satellites

Les capteurs mesurent une élévation de la surface de la mer sur un large couloir équatorial. Cette signature ressemble à une onde océanique massive, portée par des courants profonds. De plus, la hauteur de mer grimpe de quelques centimètres par endroits, ce qui trahit une accumulation de chaleur. En bref, le message est clair: l’océan stocke beaucoup d’énergie.

Cette vague géante avance vers l’est, comme le font certaines ondes équatoriales. Elle peut transporter de l’eau plus chaude sur des milliers de kilomètres. Aussi, ce déplacement modifie la répartition des pluies tropicales et des vents. Par conséquent, des régions déjà fragiles pourraient ressentir des effets rapides.

Un signal qui change la donne

Pour les chercheurs, la vague géante n’est pas un simple phénomène de surface. Elle s’inscrit dans une trame climatique plus large, marquée par des anomalies durables. Ainsi, elle peut renforcer des épisodes extrêmes, de la sécheresse aux inondations. En revanche, son intensité réelle dépendra de l’évolution des vents dans le Pacifique.

« Ce type d’onde, visible depuis l’espace, annonce souvent des bascules rapides dans l’état de l’océan. »

Plus la bulle d’eau chaude restera cohérente, plus les impacts seront probables. De plus, une élévation soutenue de la mer accentue les marées de tempête. Aussi, la vague géante peut amplifier la houle côtière et submerger des zones basses. Par conséquent, les collectivités littorales doivent revoir leurs plans de prévention.

Des risques concrets pour les littoraux et la biodiversité

Quand l’océan se dilate, la ligne de rivage recule. Cette poussée peut sembler modeste, mais elle s’ajoute à une base déjà élevée. Ainsi, la vague géante augmente le risque d’érosion et de salinisation des sols. De plus, des routes, ports et réseaux peuvent se retrouver sous pression.

- Suivre la trajectoire et la durée de la vague géante.

- Vérifier l’état des digues et points bas sensibles.

- Adapter la pêche en cas de déplacement des stocks.

- Renforcer la surveillance des coraux et herbiers.

- Préparer des scénarios crue-vent pour les côtes.

La chaleur océanique pèse sur les écosystèmes marins. Ainsi, les coraux blanchissent plus vite lorsque l’anomalie persiste. De plus, certaines espèces fuient vers des eaux plus fraîches, déséquilibrant la chaîne alimentaire. En bref, la productivité de pêche peut chuter localement.

En zone tropicale, l’énergie disponible peut nourrir des systèmes dépressionnaires. Aussi, des pluies intenses deviennent plus probables près des littoraux exposés. Par conséquent, la conjonction vent-marée-houle reste à surveiller de près. Cette vigilance doit s’appuyer sur des observations quotidiennes et des mises à jour claires.

Ce que l’on sait, et ce qui reste incertain

Les observations confirment l’ampleur du phénomène, mais pas son issue. Ainsi, la vague géante pourrait s’atténuer si les vents changent de régime. De plus, des interactions avec d’autres oscillations régionales peuvent freiner sa progression. En revanche, un maintien prolongé renforcerait les anomalies de pluie et de température.

La modélisation donne des pistes, pas des certitudes. Aussi, les prévisionnistes croisent mesures satellites, bouées et profils de température. Par conséquent, les prochains cycles lunaires et la configuration des alizés seront décisifs. Désormais, l’enjeu consiste à traduire ces signaux en actions locales utiles.

Comment se préparer sans céder à l’alarme

Un plan simple peut réduire les vulnérabilités immédiates. Ainsi, vérifier les points bas urbains limite les dégâts lors d’une forte marée. De plus, prépositionner des pompes et batardeaux accélère le retour à la normale. Par conséquent, chaque jour gagné compte pendant un épisode côtier intense.

Les acteurs maritimes ont besoin d’horaires et de cartes à jour. Aussi, un brief quotidien intègre houle, surcote et vents dominants. La vague géante doit figurer dans ces tableaux de bord, de manière lisible. En bref, la décision gagne en vitesse quand l’information est partagée.

La pédagogie reste un atout pour éviter la confusion. Ainsi, rappeler que la hauteur de mer varie au fil des heures aide à comprendre le risque. De plus, insister sur les seuils locaux rend l’alerte plus concrète. Par conséquent, chacun sait quand rester à l’abri et quand reprendre ses activités.

Des repères pour suivre l’évolution

Trois indicateurs méritent une attention régulière. D’abord, l’anomalie de hauteur de mer sur l’équateur Pacifique. Ensuite, la répartition des pluies tropicales et des vents dominants. Ainsi, la vague géante s’évalue mieux en croisant ces signaux.

Le deuxième repère concerne la température de surface. Aussi, une hausse durable près des côtes annonce des effets sensibles. En revanche, un tassement rapide limiterait la pression sur les récifs. Par conséquent, adapter les usages littoraux au jour le jour reste la meilleure stratégie.

Ce qu’il faut retenir pour les prochains jours

Le phénomène observé depuis l’espace n’est pas isolé. Ainsi, la vague géante s’inscrit dans un contexte d’océan très chaud. De plus, ses répercussions peuvent dépasser la zone équatoriale. En bref, l’anticipation vaut mieux qu’un réveil tardif.

Rester attentif aux bulletins de marée et de houle aide à décider. Aussi, les communes littorales peuvent activer des patrouilles ciblées. Par conséquent, la coordination entre ports, secours et habitants devient centrale. Désormais, chacun peut contribuer à réduire l’exposition au risque.

Le suivi continu permettra d’affiner le diagnostic. Ainsi, la trajectoire réelle de la vague géante se précisera jour après jour. De plus, des ajustements rapides limiteront les impacts sur les côtes. En bref, la vigilance raisonnée fait la différence quand l’océan se tend.