Nouvel océan en Afrique de l’Est: la croûte s’ouvre, les scientifiques s’inquiètent

En Afar, la croûte s’ouvre vers un océan. Décryptage des risques et des clés pour adapter routes, villes et plans d’urgence.

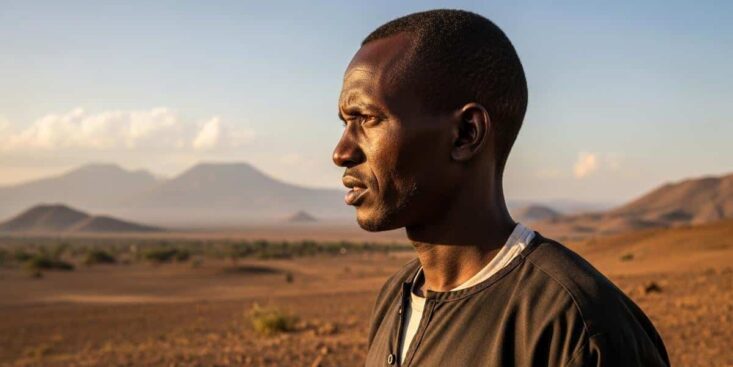

Au cœur de l’Afrique de l’Est, une fracture avance vers un futur océan. Ce processus naturel fascine, mais il inquiète aussi des communautés locales. Voici ce que les scientifiques observent, et ce que cela implique.

Comment un nouvel océan prend forme en Afrique

La région de l’Afar relie la Mer Rouge, le Golfe d’Aden et le rift est-africain. Là, trois plaques se séparent, ouvrant la croûte comme une fermeture éclair. Depuis 2005, une grande fissure s’est ouverte sur des dizaines de kilomètres. Cet écartement lent finira, à terme, par laisser entrer l’océan.

Les mesures GPS montrent un mouvement de quelques millimètres par an. Ainsi, la plaque Somalienne glisse vers l’est, loin du bloc Nubien. Dans cette zone chaude et volcanique, le manteau remonte et amincit la croûte. Peu à peu, un bassin marin stable pourra se muer en océan.

Les chercheurs restent prudents sur les délais, qui dépassent nos vies. Pourtant, les signaux sont nets: séismes fréquents, nouveaux cônes, sols qui s’affaissent. Cette dynamique pourrait redessiner des frontières naturelles et humaines. Elle crée aussi des risques concrets pour les routes et les villes voisines.

« Nous observons un rift actif qui progresse vers un futur océan, à l’échelle géologique. »

Ce que les scientifiques surveillent, et pourquoi

D’abord, les équipes suivent les déformations par GPS et imagerie radar. Ces outils révèlent des fractures qui s’ouvrent puis se scellent, saison après saison. Ensuite, les volcanologues regardent l’ascension du magma sous l’Afar. Ainsi, ils évaluent l’aléa pour les villages, mines et axes logistiques.

Par ailleurs, des stations sismiques tracent les essaims de microsecousses. Ces tremblements signalent la rupture des roches et l’arrivée de fluides. Puis, les géochimistes analysent les gaz pour suivre les émissions souterraines. L’ensemble dessine la marche graduelle vers un futur océan naissant.

- Suivre en continu la déformation du sol

- Adapter les normes de construction

- Mettre à jour les plans d’évacuation

- Financer la recherche et les observatoires locaux

- Partager une information fiable et compréhensible

Risques et opportunités pour les sociétés riveraines de cet océan futur

D’abord, la sismicité peut endommager routes, pipelines et réseaux électriques. Des affaissements soudains peuvent couper un corridor vital en quelques heures. De plus, les pluies peuvent inonder des fossés de rift fragilisés. Les autorités doivent donc ajuster normes et plans d’urbanisme.

Ensuite, l’ouverture vers un possible océan réorganisera les échanges. À long terme, un littoral nouveau créerait ports, pêcheries et emplois. En revanche, certains terroirs perdraient terres arables et accès à l’eau. Les choix d’aujourd’hui pèseront sur plusieurs générations.

Le tourisme géologique attire déjà des visiteurs curieux et prudents. Ainsi, des communautés testent des offres guidées et des formations. Par conséquent, la sécurité doit rester la première priorité. Un site vivant de rift n’est pas un parc d’attractions.

La coopération régionale devient clé pour partager données et alertes. Des protocoles communs aident à prévenir rumeurs et paniques. Désormais, la transparence nourrit la confiance entre scientifiques et habitants. Ce dialogue construit la résilience face à la lente marche vers l’océan.

Ce que disent les chiffres, sans dramatiser

Les vitesses mesurées restent modestes: quelques millimètres par an. De ce fait, la transformation se compte en millions d’années. Pourtant, des épisodes brefs peuvent ouvrir des fractures en jours. Ces à-coups exigent des plans prêts et révisés régulièrement.

Les chercheurs comparent ces données au golfe d’Aden et à la Mer Rouge. Ainsi, ils cernent le rôle thermique du manteau et les failles. Ils testent des modèles pour prévoir l’ouverture d’un océan mature. Néanmoins, l’incertitude persiste sur le rythme exact et local.

Comment se préparer, dès maintenant

D’abord, renforcer l’observation améliore l’alerte et l’éducation. Installer des capteurs à bas coût aide les écoles et les communes. Ensuite, publier des cartes claires réduit la vulnérabilité des chantiers. Les entreprises peuvent ainsi planifier en tenant compte de l’océan à venir.

Puis, les infrastructures doivent être conçues pour encaisser le mouvement. Par exemple, des routes dévoyées ou des ponts modulaires limitent les coupures. En revanche, bâtir sur une faille active augmente les coûts cachés. Un audit indépendant guide les grands projets proches du futur océan.

Enfin, la communication locale doit rester simple, factuelle et régulière. Ce sujet touche au foyer, aux moyens de subsistance, aux traditions. Ainsi, raconter le temps long aide chacun à garder la maîtrise. Et cela replace un possible océan dans une histoire humaine partagée.