Face à ses pylônes de 20 000 t, vous restez sans voix: ce pont français de 2 km fascine encore le monde en 2025

A75. Un viaduc record. 2,46 km, pylônes de 20 000 t, vent dompté. En 2025, Millau fascine encore. Pourquoi ce pont marque-t-il autant ?

Un ouvrage record qui tient la route

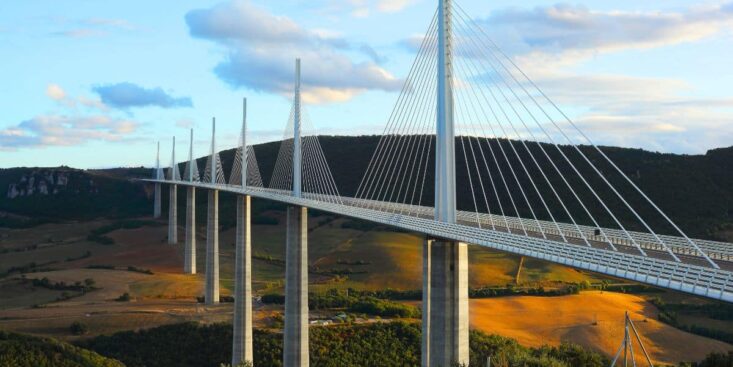

Le Viaduc de Millau relie les plateaux du Larzac et du Lévézou, au-dessus du Tarn, en Occitanie. Son tablier file sur 2 460 mètres, porté par des haubans qui dessinent une ligne claire. Sous la chaussée, le vide atteint près de 270 mètres. La silhouette se voit de loin, mais on la comprend vraiment en la traversant.

La structure s’appuie sur sept piles en béton, des « pylônes » massifs dont certains approchent 20 000 tonnes. Le plus haut mât culmine à 343 mètres au-dessus de la vallée. L’ensemble forme un pont haubané d’une grande finesse visuelle. Cette simplicité apparente cache une mécanique très précise.

« La première fois, on croit décoller. Le regard file, le volant se fait léger, et la vallée du Tarn s’ouvre comme une carte. »

Le tablier en acier pèse environ 36 000 tonnes, rigidifié par des haubans au nombre de 154. La circulation se fait à vitesse contrôlée pour ménager confort et sécurité, surtout en cas de vent. Depuis sa mise en service en 2004, l’ouvrage conserve ses records européens. Il incarne un compromis réussi entre audace et sobriété.

Ce que l’on ressent en le franchissant

Au volant, la route semble flotter. Les haubans rythment le trajet, comme un métronome. Par beau temps, la lumière accroche l’acier et le béton clair. Par vent fort, on sent un souffle, mais les systèmes de contrôle veillent.

Sur l’A75, le viaduc a transformé le voyage entre Clermont-Ferrand et Béziers. Le passage direct évite l’ancienne descente sinueuse sur Millau. On gagne du temps et on réduit le stress, surtout pour les poids lourds. Le péage a pu faire débat, mais l’efficacité a convaincu.

- Longueur du pont: environ 2 460 m

- Hauteur max: 343 m au sommet des mâts

- Mise en service: 2004, sur l’autoroute A75

Un chantier hors norme, des choix précis

Le projet porte la griffe de Michel Virlogeux pour l’ingénierie et de Norman Foster pour l’architecture. Le chantier, mené par un groupement autour d’Eiffage, s’est déroulé en un peu plus de trois ans. Le tablier a été lancé par tronçons depuis les deux plateaux, jusqu’à se rejoindre au-dessus du vide. Le coût s’est établi autour de 400 millions d’euros, sous concession.

« Chaque soudure, chaque hauban, chaque capteur a été posé avec une marge de tolérance minimale. L’exactitude n’était pas un luxe, c’était la condition de la grâce. »

Le lancement par poussée a limité les risques en vallée. Des vérins ont glissé l’acier, centimètre par centimètre. La structure prévoit une dilatation thermique de l’ordre de plusieurs dizaines de centimètres. Des capteurs suivent en continu vent, contraintes et vibrations.

Les haubans reçoivent des inspections régulières, avec contrôle acoustique et visuel. La peinture du tablier suit un cycle long pour tenir face aux intempéries. Des systèmes réduisent les effets du givre et des rafales. L’objectif reste le même: préserver la durabilité sans perturber le trafic.

Impact local et rayonnement

Le viaduc a changé l’image de Millau et de l’Aveyron. Les aires de repos et les belvédères accueillent des visiteurs toute l’année. Les photos circulent, les écoles viennent comprendre l’ouvrage, les familles prennent la mesure du site. Les retombées touristiques se voient dans l’hôtellerie, la restauration, les activités de plein air.

Sur l’axe nord-sud, le pont français a fluidifié les échanges. Les temps de parcours servent les entreprises et le transport routier. Le concessionnaire investit dans l’entretien et la sécurité, avec un suivi public serré. La régularité du service reste la clef de l’acceptation.

Pourquoi il fascine encore en 2025

Le Viaduc de Millau garde un pouvoir d’attraction rare. Il réunit record de hauteur, maîtrise des haubans et intégration paysagère. Beaucoup de ponts sont plus longs, d’autres plus larges. Peu associent à ce point élégance, précision et usage quotidien.

Le climat change, l’ouvrage s’adapte. Les équipes affinent la gestion du vent et des épisodes de givre. Les données des capteurs nourrissent un suivi prédictif proche d’un jumeau numérique. La prévention prime pour éviter l’imprévu.

Cette passerelle d’acier et de béton parle aussi à la culture. On la voit au cinéma, dans la photo, au cœur d’événements sportifs. Elle fait dialoguer ingénierie française et territoire. Et, à chaque passage, elle rappelle que la technique peut servir la simplicité d’un paysage.