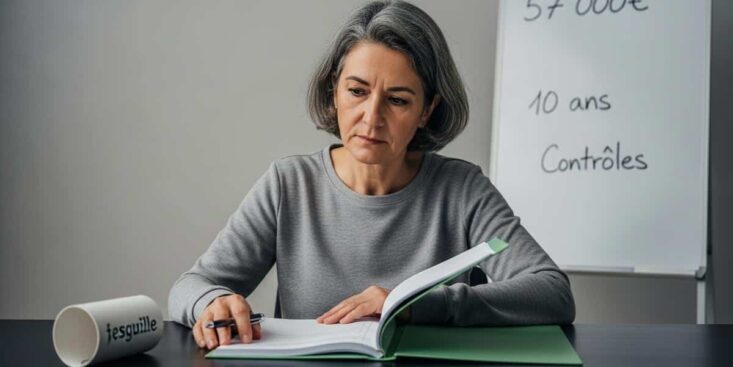

Dix ans à se dire invalide: 57 000 € d’aides détournés, l’injustice qui choque ceux qui en ont besoin

Elle se disait invalide depuis 10 ans. 57 000 € d'aides perçues. L’enquête dévoile une autre réalité. Sanctions, contrôles, leçons à retenir.

Une fausse invalidité qui a duré une décennie pour toucher les aides

La prévenue a déclaré une incapacité sévère à la marche. Elle se présentait avec des béquilles ou un fauteuil lors des rendez-vous. Les services ont ouvert des droits, croyant à une invalidité durable. Le montage a duré dix ans.

Hors regard officiel, le quotidien semblait normal. Les enquêteurs l’ont vue marcher sans aide, porter des sacs, conduire. Les vérifications ont confirmé une fraude aux allocations et un préjudice de 57 000 euros.

« Pendant des années, un récit de handicap a servi de paravent pour détourner des aides, au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. »

Comment les contrôles ont levé le doute

Les agents ont croisé des données: dossiers médicaux, déclarations, mouvements de compte. Ils ont ciblé la situation après des incohérences. Ce contrôle ciblé a enclenché une surveillance discrète et légale. Le dossier s’est consolidé semaine après semaine.

Les images ont montré la marche prolongée sans aide et des trajets à pied. Des témoins ont décrit des activités courantes. Les pièces ont convaincu le parquet d’engager des poursuites pour fraude sociale. La justice s’est saisie du cas.

Ce que dit la justice dans ce type d’affaire de détournement des aides

Le tribunal a reconnu la fausse invalidité et le détournement d’aides sociales. La peine inclut un sursis, des travaux d’intérêt général et le remboursement intégral des sommes. Les juges ont rappelé l’obligation de déclarer tout changement de situation. La décision vise à réparer le préjudice et à dissuader.

- Montant du préjudice: 57 000 euros

- Durée du mensonge: 10 ans

- Sanctions: remboursement, sursis, TIG

À l’audience, la personne a parlé de détresse et de problèmes familiaux. Le tribunal a entendu ces éléments, sans nier l’impact de la fraude sur la collectivité. Les magistrats ont insisté sur la confiance qui fonde la solidarité. Ils ont noté un préjudice pour les allocataires honnêtes.

« La fraude sociale abîme la confiance et pénalise les personnes qui dépendent des aides pour vivre dignement. »

Les juges distinguent l’erreur de bonne foi de l’acte délibéré. Une case mal cochée ne vaut pas un mensonge répété pendant dix ans. Un retard de déclaration n’équivaut pas à un faux certificat. Cette affaire illustre ce seuil entre négligence et fraude.

L’onde de choc pour les allocataires et la société

Ces cas nourrissent la stigmatisation des personnes en situation de handicap. Beaucoup craignent des regards suspicieux à chaque sortie. Les associations le disent: la fraude existe, mais elle reste minoritaire. Le débat public doit rester factuel et humain.

Le coût est réel pour les finances publiques. Chaque euro détourné manque aux aides sociales légitimes: logement, handicap, santé. Les services ajustent leurs contrôles, sans pénaliser les droits. L’équilibre se joue au quotidien.

Contrôles, prévention et repères pratiques sur les aides

Comment les services détectent-ils une fraude aux allocations? Ils utilisent des croisements de données et des signalements encadrés. Ils comparent déclarations, pièces médicales et faits observés. Un contrôle peut être inopiné ou prévu, et reste soumis au droit.

Les sanctions varient selon la gravité. Elles vont du remboursement à l’amende, jusqu’à la peine avec sursis. Le retrait de certains droits peut survenir, pour un temps fixé. La personne contrôlée garde des droits: accès au dossier, recours, aide juridique.

Pour éviter tout risque, il faut déclarer ses changements sans délai: santé, activité, ressources, adresse. Gardez les comptes rendus médicaux et les justificatifs. En cas de doute, demandez conseil à la CAF ou à l’organisme qui verse l’aide. Mieux vaut un signal rapide qu’une dette lourde.

Le rôle des médecins et des proches

Le médecin évalue la capacité à la marche et l’impact au quotidien. Il précise ce que la personne peut faire ou non, selon le moment. Les décisions d’allocations s’appuient sur ces avis, mais aussi sur les faits. La cohérence entre déclarations et réalité reste la clé.

Les proches peuvent aider à structurer les démarches. Ils peuvent encourager une mise à jour en cas d’amélioration. Ils veillent à la qualité des documents transmis. Leur soutien limite les erreurs et les malentendus.

Ce que cette affaire nous apprend, sans stigmatiser

Cette histoire montre que les contrôles finissent par repérer une fausse invalidité longue. Elle rappelle surtout l’existence de milliers de parcours légitimes et précaires. Les personnes concernées vivent avec la douleur, les soins, la dépendance. Elles méritent respect et clarté dans l’accès aux droits.

Pour la collectivité, la réponse se joue en deux temps. D’abord, une justice ferme quand la fraude est prouvée. Ensuite, une information simple pour prévenir les erreurs. Ce tandem réduit le risque et protège la solidarité.

Aux organismes, la mission est fine: cibler mieux, sans alourdir les démarches pour les plus fragiles. Aux citoyens, le réflexe utile: mettre à jour sa situation et demander de l’aide quand le doute survient. À la fin, moins de suspicion et plus d’efficacité. C’est la condition d’une confiance partagée.